|

|||||||||||||||

Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ

ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ

ГОСТ 26253-84

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР

Центральным научно-исследовательским и проектным институтом типового и экспериментального проектирования жилища (ЦНИИЭП жилища) Госгражданстроя

ИСПОЛНИТЕЛИ

Ф. В. Ушков, д-р техн. наук; В. Р. Хлевчук, канд. техн. наук; В. А. Могутов (руководитель темы); Е. И. Семенова, канд. техн. наук, И. С. Лифанов

ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом строительной физики (НИИСФ) Госстроя СССР

Зам. директора Ф. В. Ушков

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 121

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

|

ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ Метод определения теплоустойчивости Buildings and structures. Method for determining the |

ГОСТ |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 121 срок введения установлен

с 01.01.85

Настоящий стандарт распространяется на жилые, общественные и производственные здания с нормируемой температурой воздуха помещений и устанавливает метод определения теплоустойчивости сплошных и с замкнутыми воздушными прослойками наружных ограждающих конструкций строящихся и эксплуатируемых зданий.

Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Теплоустойчивость ограждающей конструкции - способность сохранять относительное постоянство температуры на поверхности, обращенной в помещение, при периодических тепловых воздействиях.

1.2. Метод определения теплоустойчивости ограждающей конструкции основан на нахождении амплитуды колебаний температуры на внутренней поверхности ограждающей конструкции.

1.3. Теплоустойчивость ограждающих конструкций зданий определяют по результатам натурных теплотехнических испытаний в летний период.

1.4. Испытания проводят в помещениях зданий, расположенных в районах со среднемесячной температурой июля 21°С и выше.

1.5. Испытания вертикальных ограждающих конструкций проводят в помещении промежуточного этажа при ориентации наружной ограждающей конструкции на запад. Испытания покрытий проводят в помещении верхнего этажа многоэтажного здания.

1.6 Испытания проводят в помещениях с площадью светопроемов не более 25% площади вертикальной наружной ограждающей конструкции.

2. АППАРАТУРА И ОБОРУДОВАНИЕ

Термоэлектрические преобразователи температуры с электродами - термопары хромель-копель (ТХК) или хромель-алюмель (ТХА) по ГОСТ 6616-74 (градуировка по ГОСТ 3044-77).

Низкоомный потенциометр класса точности 0,05 с верхним пределом измерений 20 MB по ГОСТ 9245-79.

Электронный потенциометр КСП-4 с верхним пределом измерений 10 MB по ГОСТ 12997-76.

Ручной чашечный анемометр МС-13 по ГОСТ 6376-74.

Универсальный пиранометр М-80М.

Стрелочный актинометрический гальванометр ГСА-1М.

Измерительная металлическая рулетка по ГОСТ 7502-80.

Секундомер С-1-2А по ГОСТ 5072-79.

3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЯМ

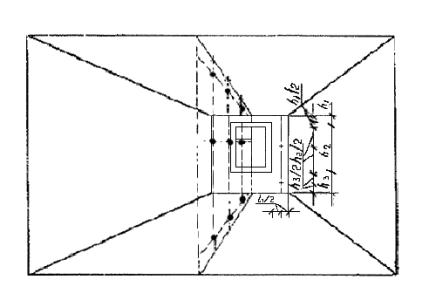

3 1. С наружной стороны светопроема устанавливают солнцезащитные устройства с коэффициентом теплопропускания солнечной радиации не более 0,2 (черт. 1).

3.2. У наружной поверхности ограждающей конструкции с помощью кронштейна на расстоянии 500 мм крепят две приемные головки пиранометров таким образом, чтобы их приемные поверхности располагались параллельно плоскости исследуемой ограждающей конструкции. Приемную поверхность одного из пиранометров разворачивают в сторону небосвода, другого - к ограждающей конструкции (см. черт. 1).

3.3. Для измерения температур внутренней поверхности ограждающей конструкции устанавливают три термопары. Участок для расстановки термопар выбирают на расстоянии не менее одной толщины ограждающей конструкции от оконного проема и примыкающих к ней конструкций. Термопары по высоте помещения располагают в трех точках: 200 и 1500 мм от уровня пола и 200 мм от потолка. Напротив каждой термопары, на расстоянии 100 мм от плоскости ограждающей конструкции, устанавливают по одной термопаре для измерения температуры воздуха в пристеночной зоне (см. черт. 1).

Схема установки пиранометров

1 - наружное солнцезащитное устройство; 2 - пиранометр

Черт. 1

Размещение термопар в помещении

• - термопары в воздухе: + - термопары на поверхности

Черт. 2

3.4. Для измерения температуры внутреннего воздуха помещения устанавливают 9 термопар по трем вертикалям: крайние вертикали располагают на расстоянии 1 м от плоскости ограждающих конструкций, а среднюю - по центру помещения. По каждой вертикали термопары устанавливают в трех точках:

200 и 1500 мм от уровня пола и 200 мм от потолка (черт. 2).

3.5. Для измерения температуры наружного воздуха на расстоянии 500 мм от наружной поверхности ограждающей конструкции устанавливают три термопары. Чувствительные элементы термопар от действия солнечной радиации защищают цилиндрическими колпачками, выполненными из алюминиевой фольги. Диаметр колпачка должен быть не менее 20 мм, а высота - не менее 50 мм.

3.6. Компенсационные провода от термопар и пиранометров через промежуточный многоточечный переключатель присоединяют к вторичному измерительному прибору, который располагают в соседнем помещении.

3.7. Перед началом испытаний в помещении плотно закрывают окна и двери, отключают вентиляцию, создавая закрытый воздушный режим помещения.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

4.1. При проведении испытаний при помощи потенциометра последовательно измеряют значение термо-э.д.с всех термопар. При отсутствии непрерывной записи показаний измерения проводят круглосуточно с интервалом в 1 ч.

4.2. Интенсивность суммарного солнечного облучения исследуемой ограждающей конструкции измеряют пиранометром, приемная поверхность которого развернута в сторону небосвода. Измерения проводят с интервалом в 1 ч в светлое время суток.

4.3. Интенсивность отраженной от поверхности ограждения солнечной радиации измеряют пиранометром, приемная поверхность которого обращена к ограждающей конструкции.

Интенсивность отраженной солнечной радиации измеряют одновременно с измерениями суммарного солнечного облучения не менее трех раз в инсолируемый период суток.

При линейных размерах однородного участка ограждающей конструкции менее 2000 мм необходимо произвести повторные измерения отраженной солнечной радиации при положении приемной поверхности пиранометра на расстоянии 250 мм от наружной поверхности ограждающей конструкции.

4.4. Измерения показаний универсальных пиранометров М-80М проводят стрелочным актинометрическим гальванометром ГСА-1М.

4.5. Скорость ветра измеряют чашечным анемометром МС-13 на территории объекта испытаний четыре раза в сутки через равные промежутки времени. Измерения проводят на расстоянии от объекта испытаний, равном не менее высоты здания.

4.6. Длительность испытаний составляет не менее 5 сут.

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Результаты испытаний обрабатывают по трем суточным циклам испытаний с наибольшей повторяемостью измеряемых параметров.

5.2. Среднесуточные значения измеренных параметров (температуры, интенсивности солнечной радиации и скорости ветра) вычисляют как средние арифметические значения по числу результатов измерений.

5.4. Экспериментальное значение температуры внутреннего воздуха tв определяют как среднее арифметическое значение температур, измеренных в 12 точках объема помещения.

5.5. Экспериментальные

значения температур внутренней поверхности ограждающей конструкции ![]()

![]() и наружного воздуха tв определяют как среднее арифметическое значение трех

измерений температур соответственно поверхности ограждающей конструкции и

воздуха.

и наружного воздуха tв определяют как среднее арифметическое значение трех

измерений температур соответственно поверхности ограждающей конструкции и

воздуха.

![]() , (1)

, (1)

где ![]() - среднее арифметическое значение

скорости ветра за сутки, м/с.

- среднее арифметическое значение

скорости ветра за сутки, м/с.

где![]() - среднее арифметическое значение трех измерений

интенсивности отраженной от поверхности ограждающей конструкции солнечной

радиации, Вт/м2;

- среднее арифметическое значение трех измерений

интенсивности отраженной от поверхности ограждающей конструкции солнечной

радиации, Вт/м2;

![]() - то же, интенсивности

суммарного солнечного облучения, Вт/м2.

- то же, интенсивности

суммарного солнечного облучения, Вт/м2.

При линейных размерах облучаемого однородного участка конструкции от 2000 до 700 мм альбедо наружной поверхности конструкции а вычисляют по формуле

![]() , (3)

, (3)

где a1 - альбедо наружной поверхности конструкции, вычисленное по формуле (2) при расположении приемной поверхности пиранометра на расстоянии 250 мм от ограждающей конструкции;

a2 - то же, при расположении приемной поверхности пиранометра на расстоянии 500 мм от ограждающей конструкции;

k1, k2 - коэффициенты в зависимости от линейного размера однородного участка наружной ограждающей конструкции, принимаемые по табл. 1.

Таблица 1

|

Линейный размер однородного участка облучаемой ограждающей конструкции, мм |

k1 |

k2 |

|

2000 |

1,40 |

0,40 |

|

1500 |

1,45 |

0,45 |

|

1200 |

1,52 |

0,52 |

|

900 |

1,66 |

0,66 |

|

700 |

1,86 |

0,86 |

5.8. Амплитуду эквивалентной температуры солнечного облучения Atэкв. вычисляют по формуле

![]() , (4)

, (4)

где а - альбедо поверхности ограждающей конструкции, определяемое по п. 5.7;

![]() ,

, ![]() - соответственно

максимальное и среднее суточное значения интенсивности суммарного солнечного

облучения наружной поверхности ограждающей конструкции;

- соответственно

максимальное и среднее суточное значения интенсивности суммарного солнечного

облучения наружной поверхности ограждающей конструкции;

![]() - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей

конструкции, определяемый по п. 5.6, Вт/м2°С).

- коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей

конструкции, определяемый по п. 5.6, Вт/м2°С).

5.9. Определяют временной

интервал ![]() z,

ч, равный

разности времени наступления максимальных значений температуры наружного

воздуха и интенсивности суммарного солнечного облучения наружной поверхности

ограждающей конструкции.

z,

ч, равный

разности времени наступления максимальных значений температуры наружного

воздуха и интенсивности суммарного солнечного облучения наружной поверхности

ограждающей конструкции.

![]() , (5)

, (5)

где ![]() - амплитуда эквивалентной температуры

солнечного облучения, определяемая по п. 5.8, °С;

- амплитуда эквивалентной температуры

солнечного облучения, определяемая по п. 5.8, °С;

![]() - амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, определяемая по п. 5.3,

°С;

- амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, определяемая по п. 5.3,

°С;

![]() - безразмерный коэффициент, учитывающий несовпадение во времени

- безразмерный коэффициент, учитывающий несовпадение во времени ![]() z максимальных значений температуры наружного воздуха

и интенсивности суммарного солнечного облучения, принимают по табл. 2.

z максимальных значений температуры наружного воздуха

и интенсивности суммарного солнечного облучения, принимают по табл. 2.

Таблица 2

|

Коэффициент |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1 |

0,99 |

0,96 |

0,92 |

0,87 |

0,79 |

|

1,5 |

0,99 |

0,97 |

0,93 |

0,87 |

0,80 |

|

2 |

0,99 |

0,97 |

0,93 |

0,88 |

0,82 |

|

3 |

0,99 |

0,97 |

0,94 |

0,90 |

0,85 |

|

5 |

1,00 |

0,98 |

0,96 |

0,93 |

0,89 |

![]() , (6)

, (6)

где ![]() - коэффициент теплоусвоения внутренней

поверхности ограждающей конструкции, вычисляемый по методике главы СНиП

«Строительная теплотехника» Вт/(м2·°С.);

- коэффициент теплоусвоения внутренней

поверхности ограждающей конструкции, вычисляемый по методике главы СНиП

«Строительная теплотехника» Вт/(м2·°С.);

![]() - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей

конструкции, принимаемый по главе СНиП «Строительная теплотехника», Вт/(м2·°С).

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей

конструкции, принимаемый по главе СНиП «Строительная теплотехника», Вт/(м2·°С).

, (7)

, (7)

где ![]() - и

- и ![]() - соответственно амплитуды колебаний температуры

поверхности ограждения и внутреннего воздуха, принимаемые равными

экспериментальным значениям, °С;

- соответственно амплитуды колебаний температуры

поверхности ограждения и внутреннего воздуха, принимаемые равными

экспериментальным значениям, °С;

![]() - затухание амплитуды колебаний температуры

внутреннего воздуха, определяемое по п. 5.11;

- затухание амплитуды колебаний температуры

внутреннего воздуха, определяемое по п. 5.11;

40,5(z1-z2) - фазовый угол, град.;

z1 - время суток, соответствующее максимальному значению температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции, ч;

z2 - время суток, соответствующее максимальному значению температуры внутреннего воздуха, ч.

5.13. Приведенную амплитуду

колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции ![]() , соответствующую расчетным климатическим условиям, вычисляют

по формуле

, соответствующую расчетным климатическим условиям, вычисляют

по формуле

, (8)

, (8)

где ![]() - расчетная

амплитуда колебаний температуры поверхности ограждающей конструкции,

определяемая по п. 5.12, °С;

- расчетная

амплитуда колебаний температуры поверхности ограждающей конструкции,

определяемая по п. 5.12, °С;

![]() - расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха,

определяемая по главе СНиП «Строительная теплотехника», °С;

- расчетная амплитуда колебаний температуры наружного воздуха,

определяемая по главе СНиП «Строительная теплотехника», °С;

![]() - амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, определяемая по п. 5.10,

°С.

- амплитуда колебаний температуры наружного воздуха, определяемая по п. 5.10,

°С.

5.14. Приведенную амплитуду

колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции ![]() определяют как

среднее арифметическое значение результатов по трем суткам испытаний.

определяют как

среднее арифметическое значение результатов по трем суткам испытаний.

5.15. Вычисления производят с точностью до трех значащих цифр. Окончательный результат округляют до двух значащих цифр.

5.16. Приведенная амплитуда

колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции ![]() по результатам

испытаний не должна превышать требуемой амплитуды

по результатам

испытаний не должна превышать требуемой амплитуды ![]() , определяемой по формуле

, определяемой по формуле

![]() ,

,

где tн - среднемесячная температура наружного воздуха за июль, °С.

5.17. Затухание амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в неоднородной по плотности теплового потока ограждающей конструкции определяют по методике, изложенной в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Определение затухания амплитуды колебаний температуры наружного воздуха в неоднородной по плотности теплового потока ограждающей конструкции

Для многослойной ограждающей конструкции с теплопроводными включениями в виде обрамляющих ребер амплитуда колебаний температуры внутренней поверхности ограждающей конструкции определяется с учетом теплофизических характеристик материалов теплопроводных включений.

Плоскостями, параллельными направлению теплового потока, ограждающую конструкцию условно разрезают на участки таким образом, чтобы в пределах каждого участка конструкция была бы однородна.

Определяют площадь основного,

вне участков теплопроводных включений, поля ограждающей конструкции F1 определяют и суммируют

площади участков с включениями F2, F3 и т.д. Для каждого из участков

по методике главы СНиП «Строительная теплотехника» вычисляют затухание

амплитуды колебаний температуры наружного воздуха ![]() ,

, ![]() ,

, ![]() и т.д.

и т.д.

Для неоднородной ограждающей конструкции с одним видом включения затухание амплитуды колебаний наружного воздуха вычисляют по формуле

,

,

где ![]() - затухание амплитуды колебаний температуры по

основному полю ограждающей конструкции;

- затухание амплитуды колебаний температуры по

основному полю ограждающей конструкции;

![]() - то же, по теплопроводному включению;

- то же, по теплопроводному включению;

D1 - тепловая инерция основного поля ограждающей конструкции;

D2 - то же, для участка теплопроводного включения;

![]() - безразмерный параметр, равный отношению площади участка

теплопроводного включения F2 к площади основного поля F1 ограждающей конструкции.

- безразмерный параметр, равный отношению площади участка

теплопроводного включения F2 к площади основного поля F1 ограждающей конструкции.

Для неоднородной ограждающей

конструкции с двумя характерными

теплопроводными включениями вычисляют значение затухания ![]() для участков

теплопроводных включений по формуле

для участков

теплопроводных включений по формуле

,

,

где ![]() - значение затухания

для первого участка теплопроводного включения;

- значение затухания

для первого участка теплопроводного включения;

![]() - то же, для второго участка;

- то же, для второго участка;

F1в - площадь первого участка теплопроводного включения, м2;

F2в - то же, для второго участка, м2;

D1в - тепловая инерция первого участка теплопроводного включения;

D2в - то же, для второго участка.

Затухание амплитуды колебаний

температуры наружного воздуха в ограждающей конструкции в целом ![]() вычисляют по формуле

вычисляют по формуле

,

,

где ![]() - значение затухания по основному полю

ограждающей конструкции;

- значение затухания по основному полю

ограждающей конструкции;

![]() - эквивалентное значение

затухания участков теплопроводных включений;

- эквивалентное значение

затухания участков теплопроводных включений;

D1 - характеристика тепловой инерции основного участка ограждающей конструкции;

D2э - эффективная характеристика тепловой инерции участков теплопроводных включений, равная

![]() ;

;

![]() - безразмерный параметр, равный отношению площади

участков теплопроводных включений к площади основного участка ограждающей

конструкции, определяемый по формуле

- безразмерный параметр, равный отношению площади

участков теплопроводных включений к площади основного участка ограждающей

конструкции, определяемый по формуле

![]() .

.

СОДЕРЖАНИЕ