|

|||||||||||||||

Все документы, представленные в каталоге, не являются их официальным изданием и предназначены исключительно для ознакомительных целей. Электронные копии этих документов могут распространяться без всяких ограничений. Вы можете размещать информацию с этого сайта на любом другом сайте.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ ПРИ ГОССТРОЕ СССР

Центральный научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт инженерного оборудования (ЦНИИЭП инженерного оборудования)

Государственный комитет по делам строительства РСФСР

Ассоциация

делового сотрудничества с зарубежными странами

Фирма РОСИНЖСТРОЙИМПЕКС

РУКОВОДСТВО

ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ

(СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ)

Москва-1990

Рекомендовано к изданию Госкомархитектуры

РУКОВОДСТВО ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯМ (СТИХИЙНЫМ БЕДСТВИЯМ). М. ЦНИИЭП инженерного оборудования, 1990 г.

Авторы: А.Е. Школьник, А.И. Кунахович (ЦНИИЭП инженерного оборудования), Э.В. Сарнацкий (Госкомархитектуры), Е.М. Колесникова (ЦНИИЭП инженерного оборудования)

Рецензент: Кафедра гражданской обороны Всесоюзного института повышения квалификации Минэнерго СССР, нач. кафедры, доцент, к. т. н. К.С. Жигаловский

Содержатся основные положения по организации и управлению производством, технологии восстановительных работ на системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения и отопительных котельных населенных мест. Приведены сведения об инженерной разведке повреждений, подготовке производства и осуществлению работ.

Руководство предназначено для инженерно-технического персонала строительных подразделений, действующих при восстановительных работах, а также проектных организаций и исполкомов.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ

Землетрясения - важнейший фактор окружающей среды, экстремально воздействующей на людские поселения. Многие географические регионы в той или иной мере подвержены катастрофическим смещениям земной коры.

Наряду с землетрясениями население земного шара нередко испытывает тяжесть и других стихийных бедствий, от которых среднегодовой экономический ущерб, наносимый мировому сообществу, превышает 30 млр. долл. Однако материальные потери не столь важны для человечества и не столь ощутимы, как гибель людей.

По данным ХХIII международного географического конгресса (Москва) число людских жертв от землетрясений и других бедствий, вызываемых природными факторами, достигает в среднем 250 тыс. за годовой период. Оценивая советский регион в градостроительном аспекте, необходимо учитывать, что более 10 % густонаселенной территории нашей страны расположено в сейсмоопасных зонах. Это значит, что почти каждый шестой житель СССР может оказаться жертвой тектонических сил.

Скорбный список погибших только во время одного землетрясения, может насчитывать сотни тысяч людей. Так, в 1948 г. в Ашхабаде число жертв достигло 110 тыс., а в 1976 г. в Китае - 250 тыс.

Накопившийся опыт борьбы со стихийнымиtбедствиями свидетельствует, что гибель жителей населенных пунктов обусловлена не только недостаточной устойчивостью зданий к экстремальным нагрузкам. Большое количество жертв приносят эпидемии, пожары, холод и другие факторы, возникающие при стихийных бедствиях по причинам неудовлетворительного водоснабжения, канализации, теплоснабжения и энергообеспечения. Чем дольше длится период восстановления инженерной инфраструктуры населенных пунктов, тем выше вероятность гибели людей, лишенных чистой воды и тепла.

Хотя первопричиной разрушений коммунальных систем является труднопредсказуемое воздействие стихий, величина причиненного ими ущерба, во многом зависит от степени подготовки строительно-восстановительных подразделений к организованным и эффективным действиям на всех этапах экстремальной ситуации.

Цель настоящего руководства - оказать помощь всем техническим формированиям, действующим в условиях экстремального периода, обусловленного землетрясением, другим стихийным бедствием.

Руководство поможет грамотно реагировать на факторы экстремальных ситуаций, внезапно возникших на системах инженерной инфраструктуры населенных пунктов и быстро восстановить их работоспособность.

Технические аспекты Руководства в основном касаются специфических технологий строительных процессов; методов инженерной разведки; состава проектной документации; порядка ввода во временную и постоянную эксплуатацию восстановительных систем.

Организационные аспекты руководства отражают вопросы формирования восстановительно-строительных подразделений, действующих в экстремальных условиях.

Руководство состоит из 5 разделов.

Первый раздел освещает вопросы организации и оперативного управления производством восстановительных работ; инженерной разведки; экономического обоснования принимаемых решений.

Во втором разделе содержатся основные положения по технологии восстановления отопительных котельных. Отражен характер разрушений при землетрясениях. Приведены данные по трудозатратам, необходимым для восстановления оборудования и коммуникаций котлов и котельных установок.

Третий раздел посвящен вопросам восстановления тепловых сетей.

В разделе содержатся сведения об основных рабочих операциях и объемах работ, связанных с монтажом трубопроводов по временным схемам.

Четвертый раздел содержит основные положения по подготовке производства и технологии проведения восстановительных работ на коммунальных системах водоснабжения и канализации населенных пунктов.

В Руководстве использованы научные и технологические разработки ЦНИИЭП инженерного оборудования, АКХ им. К.Д. Памфилова МЖКХ РСФСР, Минмонтажспецстроя, Минэнерго, Минобороны, а также учтен мировой опыт восстановительных работ, проведенных в зонах стихийных бедствий.

Руководство предназначено для инженерно-технических работников проектных и строительных организаций независимо от ведомственной принадлежности.

Пятый раздел касается комплекса вопросов, связанных с испытанием восстановленных систем, введением их в эксплуатацию.

Материалы, помещенные в руководстве были апробированы при ведении восстановительных работ в районах Армении, подвергшихся землетрясению в 1988 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Руководство по организации технологии и управлению процессами восстановления инженерных систем населенных пунктов, подвергшихся землетрясениям регламентируют мероприятия по формированию восстановительных подразделений, организации и управлению работами на период, устанавливаемый для ликвидации последствий стихийного бедствия.

Настоящее Руководство предназначено для всех восстановительных подразделений, проектных и других организаций, независимо от ведомственной подчиненности.

При восстановительных работах кроме настоящего Руководства следует соблюдать требования соответствующих глав СНиП, а также нормативных документов, утвержденных или согласованных Госкомархитектуры и Госстроем СССР, и СНиП «Техника безопасности в строительстве».

2. Восстановительные работы должны выполняться в соответствии с необходимой технической документацией, разработанной для конкретного объекта.

Восстановительные работы следует осуществлять в технологической последовательности, учитывающей возможность частичного ввода в эксплуатацию отдельных инженерных систем потребителей с тем, чтобы в дальнейшем одновременно с функционирующими участками этих систем вводились новые, а также продолжалась работа по их достройке.

3. С целью организации комплексного выполнения восстановительных работ в кратчайшие сроки все положения Руководства предусматривают в первую очередь механизированные способы, а при отсутствии возможности осуществления таковых - рациональные ручные приемы.

Производство восстановительных работ можно разделить на следующие организационно-технологические этапы:

заблаговременное комплектование формирований восстановления и проведение работ подготовительного периода;

получение расчетных величин и сбор данных инженерной разведки об очагах и тяжести разрушения;

принятие решений;

передвижение восстановительных формирований и средств механизации к местам разрушений;

расчистка завалов и земляные работы;

восстановление разрушенных систем трубопроводов и оборудования;

испытание восстановленных конструкций и сдача работ.

4. При производстве восстановительных работ следует широко применять упрощенные технические решения, средства механизации и местные строительные материалы.

5. При проведении восстановительных работ в первую очередь необходимо локализовать аварии, принять меры по сохранению уцелевших объектов и предотвратить опасность дальнейшего повреждения и разрушения сетей, сооружений и оборудования от вторичных факторов поражения: пожаров, взрывов, обвалов или обрушений, затоплений, отравлений сильнодействующими отравляющими веществами, например, хлором хлораторных и складов реагентов обеззараживания вод, а также замерзания воды в трубах и т.п., а затем или параллельно с этим ликвидировать аварийное состояние на объекте и обеспечить его функционирование в максимально возможной степени.

Восстановительные работы наряду с основными процессами предусматривают расчистку завалов и обрушений, отключение разрушенных участков сетей, отвод подземных и паводковых вод, устройство подходов и подъездов, демонтаж поврежденного оборудования и т. п. технологические операции, связанные с восстановлением работоспособности инженерных систем.

6. При производстве работ, наряду с настоящим Руководством, необходимо учитывать следующие нормативные документы:

СНиП «Организация строительного производства»;

СНиП «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения»;

СНиП «Тепловые сети. Нормы проектирования»;

СНиП «Котельные установки. Нормы проектирования»;

СНиП «Наружные сети и сооружения. Водоснабжение и канализация. Нормы проектирования»;

СНиП «Противопожарные нормы»и др.

7. Требования, изложенные в главах СНиП, на соответствующие виды строительных работ - монтажные и общестроительные, не вошедшие в настоящее Руководство, могут выполняться по усмотрению руководителя восстановительными работами исходя из сложившихся условий.

8. Очагом поражения, возникшем в населенных пунктах под действием факторов землетрясения или других стихийных бедствий принято считать территорию, на которой произошло массовые разрушения зданий и сооружений, потери среди населения, сбои в снабжении жителей водой, теплом, электроэнергией, газом и другими компонентами жизнеобеспечения населения.

В пределах очага поражения условно выделяют четыре основные зоны разрушений, являющиеся территорией, в пределах которой инженерные системы имеют в основном одинаковое снижение функциональных характеристик.

9. В зоне полных разрушений все головные сооружения инженерных систем, трубопроводные и другие коммуникации выходят из строя в результате механических деформаций. По всей зоне образуются большие завалы.

10. В зоне сильных разрушений подземные коммуникации коммунально-энергетического хозяйства сохраняются полностью или получают небольшие повреждения, а у головных надземных сооружений выходят из строя несущие конструкции. В зоне возникают очаговые завалы, пожары значительных масштабов.

11. В зоне средних разрушений сети и сооружения коммунально-энергетического хозяйства в основном сохраняются. Могут иметь место отдельные разрывы трубопроводов, повреждения опор лэп.

12. В зоне слабых разрушений сети и сооружения коммунально-энергетического хозяйства сохраняются. В наземных зданиях водопроводных станций, котельных, подстанций возникают трещины, оконные и дверные заполнения разрушаются.

13. На этапе спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ (СНАВР) необходимо срочно локализовать и устранить аварии коммунальных систем в целях устранения причин, препятствующих проведению операций по спасению населения.

14. Основными способами локализации аварий являются:

отключение разрушенных или поврежденных участков коммуникаций;

заделка разрушенных трубопроводов; отвод и откачка стоков.

15. Восстановление работоспособности инженерных систем в основном осуществляют после СНАВР.

В период СНАВР необходимо провести подготовку к инженерно-восстановительным работам на коммунальных системах.

РАЗДЕЛ 1

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ РАБОТАМИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

1.1. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ РАБОТАМИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

Организационные основы восстановительных работ

1.1.1. Восстановительные работы имеют целью привести в рабочее состояние отдельные узлы, конструкции, а также оборудование инженерных систем, поврежденное в результате воздействия факторов землетрясения и других стихийных бедствий.

Организацию и управление восстановительными работами необходимо осуществлять, заблаговременно изучив возможные последствия стихийных бедствий; уязвимость инженерных коммуникаций; характерные и наиболее вероятные повреждения технологических схем водо- , теплоснабжения и канализации; нормы времени на восстановительные процессы; технологические карты и типовые графики системы оперативного руководства в зоне разрушений.

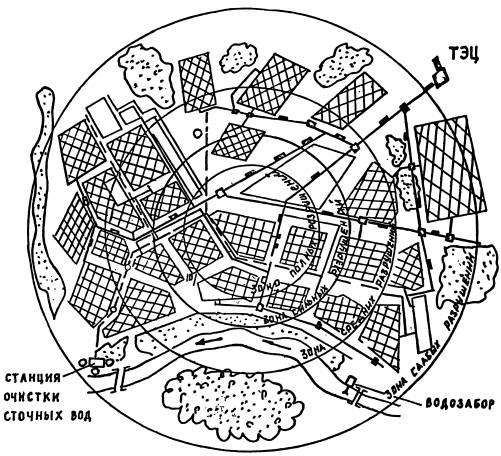

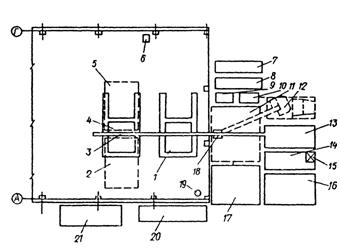

1.1.2. С целью повышения действенности оперативного управления восстановительными работами, очаг поражения после оценки обстановки можно условно разделить на 4 зоны, каждая из которых характеризуется примерно одинаковыми по тяжести поражениями (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Основные зоны разрушений.

Выделяют зоны полного, сильного, среднего и слабого разрушения (табл. 1.1.).

Таблица 1.1

|

Зоны |

Разрушение |

Сила землетрясения, баллов |

Характер разрушений |

|

1 |

Полное |

9 |

Несущие конструкции наземных сооружений обрушены. Трубопроводы систем водоснабжения, канализации и тепловых сетей в эпицентре полностью разрушены, у границ зоны повреждены. Колодцы полностью завалены и деформированы. Наземные трассы и переходы полностью выведены из строя |

|

2 |

Сильное |

8 |

Наземные сооружения (насосные, центральные тепловые пункты (ЦТП), станции водоподготовки, павильоны станций перекачки, отдельно стоящие котельные и т.п.) сильно разрушены. Заглубленные сооружения сохранены. Инженерные сети имеют существенные повреждения. Большие пожары и завалы |

|

3 |

Среднее |

7,5 |

Несущие конструкции наземных сооружений имеют локальные повреждения; крыши разрушены. Подземные коммуникации в основном сохранены, повреждения единичны |

|

4 |

Слабое |

6,5 |

Наземные здания имеют слабые разрушения. Инженерные сети сохранены. Возможны повреждения раструбных сетей с жесткими стыками, каналов теплосетей, чугунной арматуры |

1.1.3. В целях успешного осуществления восстановительных работ в очаге поражения необходимо заблаговременно решить следующие организационные и инженерно-технические задачи:

разработать организационную структуру инженерно-восстановительных формирований;

выявить наиболее вероятный к моменту восстановительных работ парк строительных и транспортных машин и средств механизации;

определить состав и оснащение инженерных формирований в зависимости от возможных повреждений инженерных коммуникаций и сооружений (см. табл. 1);

наметить центры средоточения сил и средств;

найти оптимальные пути следования формирований к местам производства работ;

изучить особенности, принципиальные схемы и рабочие чертежи инженерных коммуникаций населенного пункта; составить картотеку сетевых сооружений, магистральных и распределительных трубопроводов с указанием материала и габаритов несущих конструкций и труб, глубины заложения коммуникаций, привязочных размеров, трассы отключающих и водовыпускных устройств и др.;

организовать техническую подготовку формирований, изучить возможные очаги поражения, разобрать технологические карты и карты трудовых процессов;

подготовить эффективный инструмент и приспособления;

разработать директивный график восстановления инженерных систем в порядке очередности по степени важности объектов;

оборудовать временные городки для команд восстановительной службы и склады для инструмента, приспособлений и материалов.

Спецформирования и их оснащение

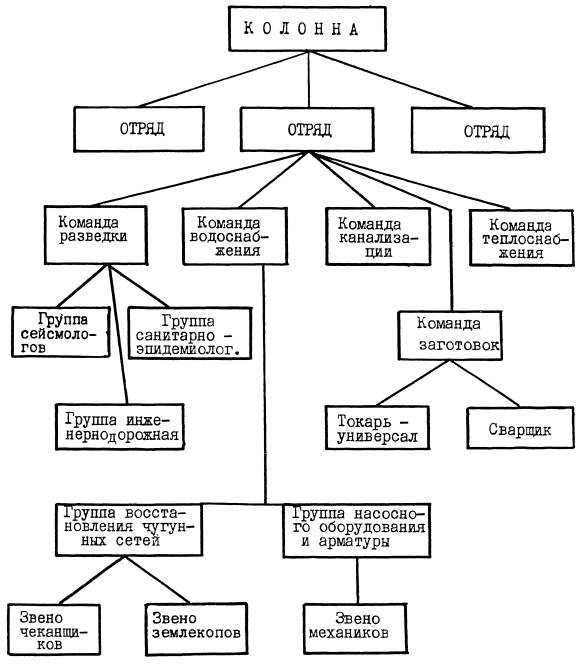

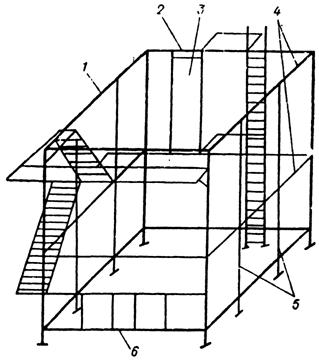

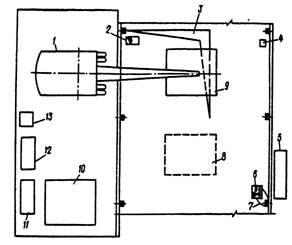

1.1.4. Основными организационными единицами формирований восстановительных работ являются колонна, отряды, группы и звенья рис. 1.2.

1.1.5. Комплектование формирований должно производиться с учетом:

существующих монтажных организаций и заводов (мастерских) централизованных заготовок;

сохранения специализации рабочих и инженерно-технического персонала;

комплексного ведения работ командой (звеном); максимально возможной механизации работ; В необходимых случаях для решения оперативных задач могут создаваться сводные отряды.

1.1.6. При отборе механизмов для восстановительных формирований следует принимать во внимание следующие конструктивные особенности:

способность к автономному передвижению (самоходность);

возможность передвижения со скоростью более 10 км/ч;

универсальность оборудования землеройных машин (прямая и обратная лопата, грейдер, нож для расчистки и засыпки траншей);

автономность водоотливных средств, необходимую высоту всасывания, допустимость перекачки загрязненных вод.

1.1.7. Оперативное руководство действиями восстановительных команд, определение объема работ в зависимости от силы разрушения, выбор строительной техники и средств механизации следует производить с учетом данных инженерной разведки об очагах и тяжести разрушений.

Рис. 1.2. Структурная схема формирований для восстановительных работ

1.1.8. Для оснащения восстановительных формирований рекомендуются механизмы и приспособления, приведенные в табл. 1.2.

Таблица 1.2

|

Основное оборудование |

Выполняемые работы |

|

Экскаваторы с обратной лопатой и грейдером марок Э-302, Э-303, Э-652, Э03322 |

Откопка и расчистка завалов, смотровых колодцев, отрывка траншей и котлованов. Опускание труб в траншею |

|

Кратны автомобильные и пневмоколесные: K-61, К-63, СМК-7, K-104, K-124 |

Перемещение обломков, труб и деталей инженерных коммуникаций |

|

Сварочные агрегаты: САК, автогенные аппараты, керосинорезы. Насосы: «Гном», М-300, М-600, М-800, M-1200, «Андижанец». Легкая иглофильтровальная установка |

Сварка и резка труб и металлоконструкций. Водоотлив и водопонижение мест устранения аварий |

|

Трубоукладчики |

Перемещение отдельных труб и плетей, установка несущих конструкций сооружения, разбор завалов |

|

Приспособление для резки чугунных труб |

Демонтаж повреждений участков системы водоснабжения |

|

Лабораторное оборудование |

Обнаружение и установление степени заражения местности |

Таблица 1.3

|

Показатели |

Передвижные компрессорные станции |

|||

|

ЗИФ-55 |

ПКС-5 |

ПКС-6 |

ПКС-6М |

|

|

Подача, м3/мин |

5 |

5 |

5,5 |

6 |

|

Предельное давление, МП |

0,7 |

0,7 |

0,6 |

0,7 |

|

Число раздаточных вентилей, шт. |

5 |

5 |

6 |

6 |

|

Расход бензина за 1 ч работы, кг |

16 |

13 |

17 |

17 |

|

Вместимость топливного бака, л |

110 |

65 |

65 |

110 |

|

Вес станции (сухой), т |

2,75 |

2,85 |

2,8 |

2,7 |

Таблица 1.4

|

Показатели |

Мотопомпы |

||

|

М-600 |

М-800 |

M-1200 |

|

|

Производительность, л/мин |

600 |

800 |

1200 |

|

Наибольшая высота всасывания, м (м вод. ст.) |

5 |

6 |

7 |

|

Мощность двигателя, Вт |

9,8 |

11,7-12,9 |

30,2 |

|

Вес, кг |

74 |

70 |

845 |

1.1.9. Примерный состав и оснащение формирований по производству восстановительных работ указан в табл. 1.5

Таблица 1.5

|

Формиро- |

Количество личного состава, |

Оснащение |

Объем работы за смену |

|

Колонна (трест) |

500-900 |

Экскаваторов - 15-18, бульдозеров - 4, автокранов - 16, трубоукладчиков - 10, газосварочной аппаратуры - 50, насосов - 60, машин технической помощи - 4 |

Устранение 30-40 разрывов сетей, прокладка 1 км трубопроводов и траншеи, 4 км наземных сетей, восстановление 1 теплоисточника |

|

Отряд (СМУ) |

60-70 |

Экскаваторов - 3, бульдозеров - 1, автокранов - 2, трубоукладчиков - 2, насосов - 10, сварочное оборудование - 8 |

Отключение участков разрушенных сетей, устранение причин затопления убежищ, откачка воды из убежищ, устройство временных сетей водоснабжения - 0,25 км, канализации - 0,1 км, теплоснабжения - 0,15 км, восстановление мест повреждений - 4 |

|

Команда (участок) |

15-20 |

Экскаваторы - 1, трубоукладчики или кран - 1, насосы - 5, сварочное оборудование - 2, приспособление для резки чугунных труб |

Отключение разрушенных участков, водоотлив из подвалов, устранение течей в трубопроводах - 3, прокладка временных труб - 20-50 м |

|

Группа (бригада) |

5-6 |

Сварочные аппараты - 1, труборез - 1, чеканка - 5, лопаты - 6, ключи трубные - 10, зубила - 4, кувалды - 3 |

Перекрытие отключающих устройств - 4; ремонт задвижек - 1; пожарных гидрантов - 1; компрессоров - 1, опорожнение систем - 1; смена арматуры - 2; работы по восстановлению разрушенных стыков - 1 |

|

Звено |

1-3 |

Ключи трубные и рожковые, лопата, зубила, молотки |

Выявление мест повреждений, мелкий ремонт |

Управление восстановительными работами

1.1.10. Оперативное управление формированиями с целью оптимальной организации и регулирования их деятельности необходимо вести эффективными методами с обязательным использованием почасовых сетевых (линейных) графиков работ, технологических нормалей и карт трудовых процессов (карт организации работ).

1.1.11. Разработка графиков работ должна осуществляться в следующем порядке:

проведение анализа обстановки и характера разрушений по данным инженерной разведки;

установление работ, подлежащих включению в график;

выявление объема работ по элементам восстановительного процесса;

выбор метода производства работ и средств механизации;

подсчет необходимых трудозатрат и машино-часов;

определение продолжительности отдельных видов работ и взаимосвязи их во времени.

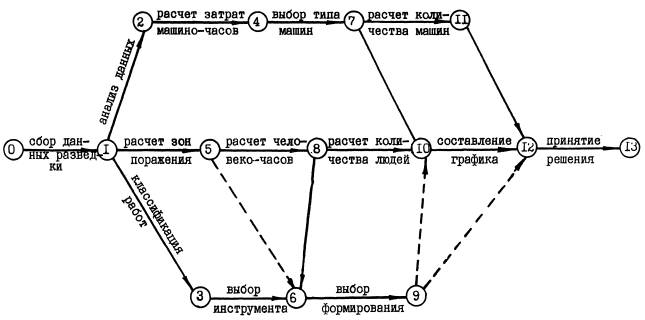

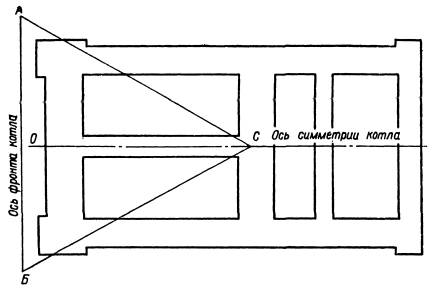

Общий вид сетевого графика восстановительных работ должен соответствовать рис. 1.3.

1.1.12. При анализе данных инженерной разведки следует выявить возможность:

применения механизмов и машин;

соответствие наличных средств, необходимых в возникшей ситуации;

привлечения к работам местного населения;

применения местных строительных материалов;

укрупнения узлов на сохранившихся заводах.

Рис. 1.3. Сетевой график принятия решений по восстановительным работам

Таблица 1.6

|

Вид работ |

Высота |

Размеры траншеи |

Продолжительность работ, ч |

без |

|||||

|

глубина, |

длина, |

объем, |

При вместимости ковша, м3 |

||||||

|

0,35 |

0,5 |

0,65 |

1 |

||||||

|

Вскрытие мест повреждения экскаватором: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

сетей водоснабжения |

0,5 |

3×5 |

8 |

120 |

5 |

3 |

2 |

1,8 |

- |

|

1 |

4×6 |

8,5 |

204 |

18 |

6 |

5 |

5 |

- |

|

|

2 |

5×7 |

9 |

315 |

12 |

9 |

7 |

6 |

- |

|

|

3 |

6×7 |

9 |

380 |

15 |

12 |

9 |

8 |

- |

|

|

4 |

7×8 |

10 |

560 |

17 |

14 |

12 |

10 |

- |

|

|

теплосетей |

0,5 |

1×3 |

3 |

9 |

1 |

0,9 |

0,8 |

0,7 |

- |

|

1 |

1×3,5 |

3,5 |

10,5 |

1,1 |

I |

0,9 |

0,8 |

- |

|

|

2 |

1×4 |

3,5 |

14 |

1,5 |

1.4 |

1,3 |

1 |

- |

|

|

3 |

1×4,5 |

4 |

18 |

2 |

1,8 |

1,5 |

1,3 |

- |

|

|

4 |

1×5 |

4 |

20 |

2,1 |

2 |

1,7 |

1,5 |

- |

|

|

Расчистка завала над люком экскаватором |

1 |

- |

- |

4,5 |

1 |

0,8 |

0,7 |

0,5 |

- |

|

2 |

- |

- |

20 |

2 |

1,8 |

1,7 |

1,5 |

- |

|

|

3 |

- |

- |

60 |

3,5 |

3,2 |

2,9 |

2,5 |

- |

|

|

4 |

- |

- |

80 |

6,1 |

5,8 |

5,3 |

5 |

- |

|

|

у ЦТП, насосных станций и т.п. сооружений автокраном |

2 |

- |

- |

20 |

- |

- |

- |

- |

2 |

|

3 |

- |

- |

35 |

- |

- |

- |

- |

4 |

|

|

4 |

- |

- |

45 |

- |

- |

- |

- |

6 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Отрывка мест повреждения вручную (6 ч) |

1,5-2 |

3×5 |

4 |

60 |

- |

- |

- |

- |

20 |

Таблица 1.7

|

Работы |

Подразделения, |

Состав подразделения |

Машины и механизмы |

Часы работы |

||||

|

вид |

объем |

1 |

2 |

3 |

4 |

|||

|

Сбор данных разведки |

Очаг поражения |

Звено |

Дозиметрист, сантехник, строитель |

- |

|

|||

|

Определение обстановки, принятие решения |

Все повреждения |

Командир отряда |

Командир, нач. штаба |

- |

|

|||

|

Следование к местам восстановительных работ |

3-8 км |

Личный состав |

Личный состав |

Автомобили |

|

|||

|

Расчистка завалов |

3-300 м3 |

Команда 20-30 чел. |

Бульдозерист, крановщик |

Бульдозер - 2, кран - 2, экскаватор - 3 |

|

|||

|

|

||||||||

|

Рытье траншей |

10-100 м3 |

8 чел. |

Экскаваторщик, крановщик |

Экскаватор - 1, кран - 1 |

|

|||

|

Вскрытие каналов |

10 м |

Звено 5 чел. |

Слесарь - 4, крановщик |

Кран - 1, |

|

|||

|

Ремонт труб |

3 м |

Звено 4 чел. |

Слесарь - 4 |

CAK - 1, кран-1, автоген-1 |

|

|||

|

Чеканка стыков |

2-10 стыков |

Звено 3 чел. |

Трубоукладчик - 2, землекоп - 1 |

Приспособление для резки труб |

|

|||

|

Проверка плотности |

1 участок |

Звено 3 чел. |

То же |

Гидропресс |

|

|||

|

Ремонт насосов |

5-8 шт. |

Группа 6 чел. |

Механик - 2, слесарь - 3, наладчик - 1 |

Тали - 2, домкрат - 2 |

|

|||

|

Смена задвижек и арматуры |

14 шт. |

Группа 7 чел. |

Слесарь - 2, сварщик - 1, подсобный рабочий - 2 |

Тали - 2, кран - 1 |

|

|||

|

Прокладка временных, участков сетей |

20-80 м |

Группа 12 чел |

Сварщик - 5, слесарь - 7 |

САК-4 |

|

|||

|

Откачка вод из убежищ |

15 м |

5 звеньев по 3 чел. |

Механик - 5, слесарь - 5, землекоп-5 |

Мотопомпы - 5, насосы - 3 |

|

|||

|

Восстановление колодцев |

16 шт. |

Команда 16 чел. |

Каменщик-бетонщик - 6, подсобник - 10 |

Растворомешалка, кран |

|

|||

|

Ремонт резервуаров |

2 шт. |

Команда 10 чел. |

Бетонщик - 4. сварщик - 2, подсобник - 4 |

Экскаваторщик - 1, кран, мотопомпа |

|

|||

|

Восстановление систем зданий |

1 здание |

Команда 15 чел. |

Каменщик, монтажник |

Кран - 2, САК - 2 |

|

|||

|

Организация пунктов временного водозабора |

15 пунктов |

Команда 20 чел. |

Слесарь - 15, сварщик - 5 |

Сварочное оборудование |

|

|||

|

Засыпка грунтом котлованов |

12 участков |

Звено 3 чел. |

Землекоп-3 |

Бульдозер-2 |

|

|||

|

Следование в укрытие |

3-8 км |

Личный состав |

- |

Автомобиль |

|

|||

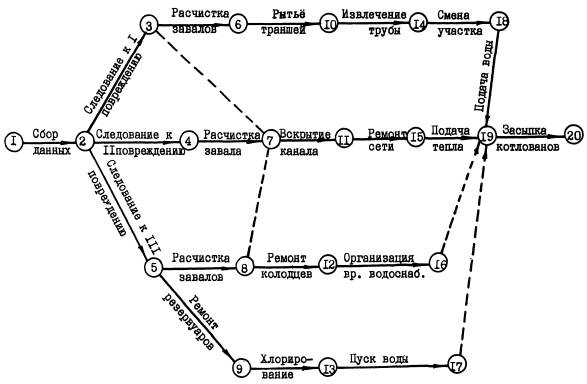

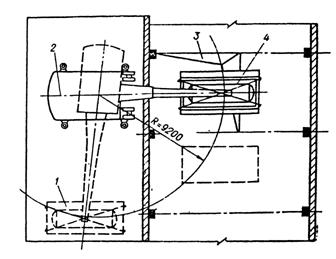

Рис. 1.4. График восстановительных работ на сетях водоснабжения

1.1.13. Типы и мощность машин необходимо выбирать исходя из условий работы и маневрирования, места отвоза грунтов с учетом понижающего коэффициента на производительность.

1.1.14. Трудовые затраты следует определять по данным табл. 1.6.

1.1.15. При определении продолжительности работ следует исходить из расчета ведения работ в 3 смены.

1.1.16. Основой для составления графика должна служить технологическая нормаль (табл. 1.7).

1.1.17. Примерный сетевой график восстановительных работ, которые следует выполнять отряду, приведен на рис. 1.4.

1.1.18. Для производства восстановительных работ не требуется обязательного составления проектно-сметной документации. Они могут выполняться по эскизам, схемам, а также по исполнительным чертежам сооружений и сетей, на которые при обследовании и технической проверке наносятся места разрушений и указываются объемы работ.

На исполнительных чертежах, эскизах и схемах или в описании, прилагаемом к ним, кратко указываются способы производства наиболее сложных работ, сроки их выполнения, потребность в основных материалах, оборудовании, строительных механизмах и рабочей силе.

1.1.19. Основным документом на выполнение восстановительных работ силами привлекаемых специализированных организаций является оформленный приказ-наряд (прил. 1), утверждаемый начальником формирования или его заместителем. На основании таких приказов-нарядов, фактически израсходованных материалов и затрат на транспорт и механизмы при расчетах за выполненные работы составляется акт, который вместе с приказом-нарядом сдается в банк. Работы, выполняемые аварийно-техническими командами (группами или звеньями), производятся по указанию начальника соответствующего формирования.

Приложение 1

ПРИКАЗ-НАРЯД №

на производство аварийно-восстановительных работ

|

«Утверждаю» Начальник дата (подпись)

1. Адрес места производства работ и наименование объекта ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 2. Ответственный исполнитель работ: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование организации) 3. Состав работ (краткое содержание работ) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 4. Основные мероприятия по технике безопасности (при особо опасных работах) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Приложение к наряду: 1. Исполнительные чертежи, эскизы, схемы, технические паспорта. 2. Плановые сроки выполнения восстановительных работ. 3. Разные материалы (дефектная ведомость и др.). Наряд с приложениями получил: Ответственный представитель организации исполнителя работ: (подпись), (дата) Особые замечания ответственного производителя работ. К акту на выполненные работы прилагаются следующие документы: фактически затраченное время в человеко-днях; перечень и количество затраченных материалов; фактическая работа транспорта в тонно-километрах; фактические затраты на работу механизмов в машино-сменах. |

Технологическая карта восстановления поврежденных трубопроводов приведена в прил. 2.

Приложение 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОЦЕССА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

УЧАСТКОВ ПОВРЕЖДЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Организационно-технологические условия.

1.1. Назначение карты организации труда.

Карту используют в процессе восстановления участков поврежденных трубопроводов комплексной бригадой из трубоукладчиков, электросварщиков, изолировщиков.

1.2. Нормативная, проектная и техническая документация.

Сборка, электродуговая сварка, изоляция стыков, укладка плети в траншею ведутся в соответствии с настоящим руководством согласно требованиям СНиП.

1.3. Форма организации труда, состав комплексной бригада приведены ниже.

|

Состав звена, |

Основная профессия |

Разряд |

Количество звеньев |

Смежная профессия |

Разрад |

Работа, выполняемая звеном |

|

5 |

Машинист трубоукладчик |

6 |

1 |

- |

5 |

- |

|

6 |

1 |

Такелажник |

5 |

- |

||

|

5 3 |

1 1 |

Такелажник |

3 |

- |

||

|

Электросварщик |

5 |

1 |

Газосварщик |

|

- |

|

|

6 |

То же |

6 |

6 |

То же |

|

Электросварка |

|

3 |

Изолировщик |

5 |

1 |

Машинист би- |

4 |

Изоляция стыков труб на бровке |

|

То же |

3 |

2 |

||||

|

7 |

Машинист трубоукладчик |

6 |

3 |

Такелажник |

3 |

Укладка плетей |

|

6 |

1 |

|||||

|

То же |

3 |

3 |

Такелажник |

4 |

|

Как видно из таблицы, в работе занято всего 21 человек. Средний разряд рабочего - 5.

1.4. Средства труда, используемые при восстановительных работах, приведены ниже.

|

№ |

Наименование |

Количество, шт. |

|

1. |

Приспособление для правки торцов труб ПВ |

3 |

|

2. |

Машина для абразивной зачистки кромок |

3 |

|

3. |

Центратор наружный звенный ЦЗ-1020 |

6 |

|

4. |

Полотенце для подачи секций ТП-1020 |

4 |

|

5. |

Лом стальной ЛМ-20 |

2 |

|

6. |

Кувалда массой 8 кг |

2 |

|

7. |

То же, 4 кг |

6 |

|

8. |

Напильник плоский драчевой длиной 400 мм, ключ разводной |

3 |

|

9. |

Щуп для замера зазора |

3 |

|

10. |

Зубило слесарное 20×60 |

6 |

|

11. |

Молоток слесарный массой 0,8 кг |

6 |

|

12. |

Электродержатель |

7 |

|

13. |

Маска для защиты электросварщика |

7 |

|

14. |

Светофильтры стеклянные |

14 комп. |

|

15. |

Набор простых стекол (оконных) |

6 |

|

16. |

Лупа измерительная |

6 |

|

17. |

Муфта для соединения сварочных кабелей |

4 |

|

18. |

Струбцина для крепления нулевого провода |

4 |

|

19. |

Лопата строительная совковая |

2 |

|

20. |

Лейка |

1 |

|

21. |

Кисть малярная для праймирования |

1 |

|

22. |

Очки защитные с простыми стеклами |

18 |

|

23. |

Скребок для очистки труб от грязи1 |

6 |

|

24. |

Котел битумоплавильный прицепной ИСТЭБ2 |

1 |

|

25. |

Щетка металлическая3 |

1 |

|

26. |

Лежни инвентарные из стальных труб диаметром 500 мм |

2 на одну секцию |

|

27. |

Упоры под трубы |

4 на одну секцию |

|

28. |

Электродница |

7 |

|

29. |

Коврик резиновый |

7 |

|

30. |

Лестница металлическая |

7 |

|

31. |

Заземлитель переносной |

7 |

|

32. |

Ящик металлический (или ведро) |

4 |

|

33. |

Мешалка деревянная |

3 |

|

34. |

Боек (деревянный щит размером 2×1,5 м |

1 |

|

35. |

Полотенце из брезента |

2 |

|

36. |

Нож |

2 |

|

37. |

Стропы |

5 |

|

38. |

Электросварочный агрегат АСД-300 |

1 |

|

39. |

То же, АСДП-500 |

3 |

|

40. |

Кран-трубоукладчик T15-30B |

4 |

1 Изготовляется в механических мастерских СМУ, ПМК

2 СКВ «Газостроймашина»

3 Изготовляется в механической мастерской СМУ, ПИК

2. Организация трудового процесса

2.1. Подготовительные работы

Расчистить трассу от завалов, подготовить все материалы, инструменты, приспособления. Проинструктировать восстановительные отряды о порядке проведения работ и по технике безопасности.

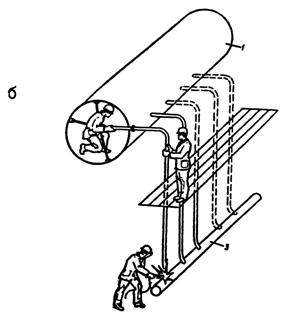

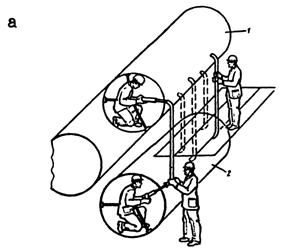

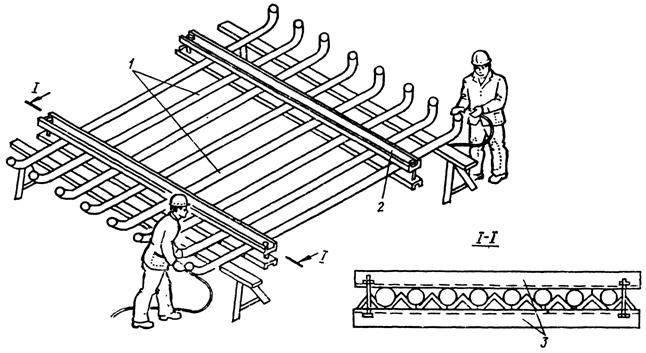

2.2. Технологическая основа процесса

Трубопровод укладывают в следующей технологической последовательности: сборка, электродуговая сварка и изоляция стыков на бровке траншеи способом наращивания.

Ранее заизолированную плеть опускают с бермы траншеи кранами-трубоукладчиками.

2.3. Трудовой процесс

Звено № 1. Сборка секций в плеть на бровке траншеи. Укладка и зачистка кромок, стыковка секций с равномерным зазором между кромками и установкой центратора, электродуговая ручная прихватка стыка.

Звено № 2. Электродуговая ручная сварка стыка секций на бровке траншеи производится по схеме «снизу вверх». электродами на постоянном токе обратной полярности.

Звено № 3. Приготовление битумной мастики и грунтовки, изоляция стыков на бровке траншеи; очистка поверхности стыка; нанесение грунтовки; подготовка котла и нанесение битумной мастики; обертывание стыка рулонным материалом.

Звено № 4. Укладка трубопровода в траншею плетью: строповка и поднятие плети первыми двумя кранами; подготовка третьего крана, к

опусканию плети захваткой (установка в доходное положение); строповка и поднятие плети третьим краном, расстановка рабочих; поддержка плети первым краном при опускании в траншею; подача плети на весу вторым краном к бровке траншеи; укладка плети в траншею; расстроповка, переход в исходное положение.

2.4. Вспомогательные работы

Звено № 1 разгружает секции с плетеводов, раскладывает их вдоль трассы и устанавливает временные инвентарные пешеходные мостики через траншею. Характеристика электродов для сварки стальных труб и деталей дана ниже.

|

Марка |

Тип |

Толщ, |

Сварочный ток |

Сварочная сталь труб |

|

ОММ-5 |

3-42 |

3-6 |

Переменный и постоянный любой полярности |

Малоуглеродистая |

|

ОЗС-5 |

Э50А |

3-6 |

Постоянный обратной полярности |

Среднеуглеродистая и низколегированная |

|

ОЗС-6 |

Э46 |

3-8 |

Переменный и постоянный любой полярности |

Малоуглеродистая и низколегированная типа 09Г2 |

|

УОНИ13/45 |

342А |

2-6 |

Постоянный обрат- ной полярности |

Малоуглеродистая, среднеуглеродистая и низколегированная |

|

УОНИИ13/55 |

50А |

2-6 |

То же |

То же |

|

СМ-5 |

Э42 |

4-6 |

То же |

То же |

|

AHО-1 |

Э42 |

4-6 |

Переменный и постоянный любой полярности |

Малоуглеродистая и низколегированная типа 09Г2 |

|

АНО-3 |

346 |

36 |

То же |

То же |

|

АНО-4 |

346 |

2-6 |

То же |

То же |

|

АНО-5 |

342 |

4-6 |

То же |

То же |

|

АНО-6 |

342 |

4-6 |

То же |

То же |

|

MP-1 |

346 |

4-6 |

Переменный и постоянный обратной полярности |

То же |

|

МР-3 |

346 |

4-6 |

То же |

То же |

1.2. МЕТОДИКА ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1.2.1. При экономической оценке решений по восстановлению систем инженерного оборудования и повышению их устойчивости необходим методический подход, позволяющий производить соизмерение затрат и результатов с учетом предотвращения ущерба во всех звеньях, использующих инженерные ресурсы, и отрицательного влияния последствий аварий и повреждений на окружающую среду.

При этом дополнительные единовременные и текущие затраты на восстановление инженерных систем сопоставляются с совокупным народнохозяйственным эффектом, который можно подразделить на два вида.

Экономический эффект первого вида представляет собой сумму затрат на предотвращение ущерба в экстремальных условиях, то есть величину, на которую снижается ущерб за счет повышения устойчивости и надежности систем.

1.2.2. Для расчета эффекта от внедрения решений по восстановлению инженерных систем разработана система показателей по видам инженерного оборудования, которые отражают специфику ущерба, возникающего в результате действия факторов экстремальных условий. Экономический эффект следует определять по показателям характеризующим:

сохранность основных фондов систем инженерного оборудования при действии избыточного давления и других факторов;

сохранность зданий и сооружений при действии вторичных факторов разрушения;

сохранность материально-технических средств и запасов в помещениях, затопляемых при разрушении водопровода, канализации или системы отопления;

сохранность инженерных ресурсов;

ликвидацию простоев и потерь за счет бесперебойного снабжения потребителей производственной и непроизводственной сфер водой, теплотой, электроэнергией, газом, а также своевременного отведения сточных вод;

сокращение сроков восстановительных работ разрушенных либо поврежденных участков систем;

защиту людей от воздействия разрушений.

1.2.3. Для определения показателей экономического эффекта выявляют конкретные координаты зон разрушения на площади города, подсчитывая объем разрушенных систем инженерного оборудования, а также объем потерь до и после повышения устойчивости инженерных систем и их восстановления.

1.2.4. Инженерное оборудование городов, по видам рассматривается на основе системного анализа факторов в их единстве и взаимовлиянии, с учетом объемов разрушений и отрицательного воздействия одной поврежденной системы на другие.

1.2.5. В целях упрощения расчетов вводится коэффициент повышения устойчивости i-й системы (∆Hi ), учитывающий величину предотвращенного ущерба по ряду показателей рассматриваемого вида экономического эффекта. Эта величина представляет собой разность между долями основных фондов каждой из систем, оставшихся целыми после (1 - φiп) и до (1 - φiд) осуществления оцениваемого решения.

∆Hi = (1 - φiп) - (1 - φiд) = φiд - φiп

Умножив сумму ущерба, возникающего в результате разрушений зданий и сооружений ∆С, утрат материально-технических средств ∆Мi либо потерь инженерных ресурсов Дi, на коэффициент повышения устойчивости i-й системы получают соответствующие значения искомого показателя.

1.2.6. Основными слагаемыми экономического эффекта являются:

физические объемы разрушенных зданий и сооружений города ∆С, основных фондов городских инженерных систем ∆Фi, оцениваемые по их восстановительным стоимостям, которые равны затратам на их восстановление;

потери материально-технических средств в городских хранилищах ∆Mi вследствие разрушения i-й инженерной системы, определяемые по балансовой стоимости среднегодовых остатков этих средств;

потери i-го инженерного ресурса Дi в результате разрушения и повреждения систем инженерного оборудования, определяемые по формуле

Дi = Qi + Si,

где Qi - объем потерь i-го инженерного ресурса, единиц;

Si - средняя отпускная цена i-го инженерного ресурса, тыс. руб/единиц;

Остальные слагаемые экономического эффекта зависят от времени на восстановление систем инженерного оборудования, в течение которого потребности в инженерных ресурсах (услугах) не будут удовлетворяться. Это вызывает простои на j-х предприятиях города, а следовательно, сокращение объемов выпуска продукции или приводит к дискомфорту в производственной среде и местах проживания. Предотвращенный ущерб Пi от сокращения продолжительности простоев на j-x предприятиях города, обусловленного повышением надежности и устойчивости систем инженерного оборудования города, определяют по формуле

![]()

где bj - среднесуточная выработка продукции j-м предприятием города, тыс. руб/сут;

tij - время сокращения продолжительности простоев j-й системы на j-м предприятии города, сут/год.

Кроме того, введение соответствующих коэффициентов позволит учесть снижение отрицательного влияния дискомфорта в производственной среде и местах проживания.

Разрушения и повреждения систем инженерного оборудования наносят ущерб не только сферам социального и материального производства, но и окружающей среде.

Затопления, загазованность, возгорание помещений в результате разрушения систем могут привести к потере численности населения. За единицу измерения предотвращенного ущерба принимают долю национального дохода, приходящуюся на одного человека. Сумму такого ущерба Лi следует определять по формуле

![]()

где Д - национальный доход, тыс. руб.;

Ч - численность населения СССР, чел.;

∆Чi - снижение численности населения за счет потерь, чел.

1.2.7. Отрицательные экологические последствия в виде загрязнения водоемов и территорий города в результате разрушения системы канализации приводят к потерям природного ресурса и антисанитарным условиям мест проживания.. Оценку сохранности природных ресурсов водоема производят по формуле

Ц = Qп×z×d×Eн,

где Qп - объем природного ресурса в расчете на 1 га площади водоема, ед/га;

d - площадь водоема, га;

z - средняя оценка единицы природного ресурса, имеющегося в данном водоеме (принимается по взвешенным оценочным объемам его запасов), тыс. руб/ед.

Затраты на ликвидацию антисанитарного состояния определяют по формуле

И = c×V+×Eн,

где с - усредненные затраты по рекультивации 1 га земли, залитой сточными водами, тыс. руб/га;

V+ - площадь земли, залитой сточными водами, га.

1.2.8. Экономический эффект Э1i от применения систем инженерного оборудования для экстремальных условий рассчитывается по показателям предотвращенного ущерба.

Годовой экономический эффект (второго вида) в обычных условиях Э2i от принятых решений по восстановлению инженерных систем с учетом фактора времени рекомендуется определять по формуле

![]()

Экономический эффект, обусловленный увеличением срока службы отдельных элементов инженерных систем, определяется согласно Инструкции по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений (СН 509-78).

1.2.9. Совокупный народнохозяйственный эффект Эi от восстановленных инженерных систем в экстремальных условиях с учетом фактора времени определяется суммой эффектов, образующихся в экстремальных Э1i и в обычных условиях Э2i, за вычетом дополнительных затрат на повышение устойчивости систем, а также эффекта ЭЗi, обусловленного увеличением срока службы элементов инженерных систем. Причем единовременные затраты Кi приводятся к годовой размерности с помощью нормативного коэффициента эффективности капитальных вложений Eн, а годовые текущие издержки ∆qi определяются с учетом фактора времени.

Формула для расчета совокупного народнохозяйственного эффекта с учетом фактора времени имеет вид

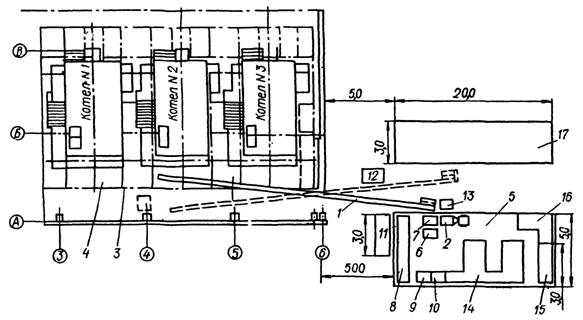

Раздел 2

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЕЛЬНЫХ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. Рекомендации по восстановлению отопительных котельных регламентируют мероприятия по организации и технологии проведения монтажных восстановительных операций в отопительных котельных.

Настоящие Положения предназначены для восстановительных подразделений, проектных и других организаций независимо от ведомственной подчиненности.

При восстановительных работах кроме настоящего Руководства следует соблюдать требования соответствующих глав СНиП, а также нормативных документов, утвержденных или согласованных с Госкомархитектуры или Госстроем СССР, и СНиП «Техника безопасности в строительстве».

2.1.2. Восстановительные работы должны выполняться в соответствии с технической документацией, разработанной для конкретных объектов.

Восстановительные работы следует осуществлять в технологической последовательности, учитывающей возможность частичного ввода в эксплуатацию отдельных систем отопления с тем, чтобы в дальнейшем одновременно с функционирующими вводились новые участки сетей, а также продолжалась работа по их достройке.

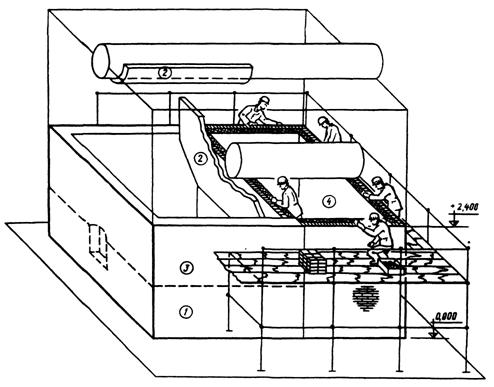

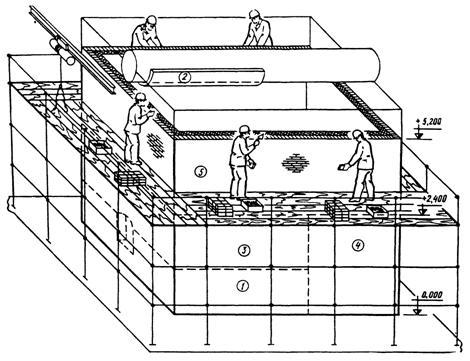

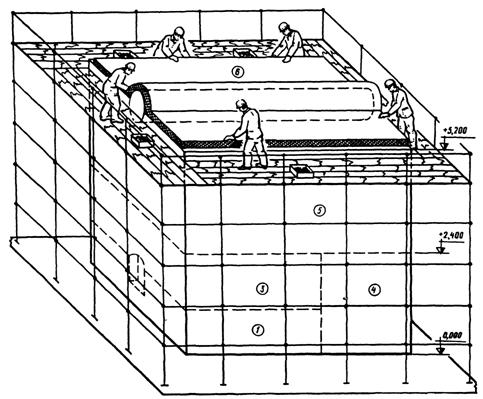

2.1.3. С целью организации комплексного выполнения восстановительных работ в кратчайшие сроки все положения Руководства предусматривают в первую очередь механизированные способы, а при отсутствии возможности осуществления таковых - рациональные ручные приемы.

Производство восстановительных работ можно разделить на следующие организационно-технологические этапы:

заблаговременное комплектование формирований и проведение работ подготовительного периода;

получение расчетных величин и сбор данных инженерной разведки об очагах и тяжести разрушения;

принятие решений;

расчистка завалов и земляные работы;

восстановление разрушенных трубопроводов и оборудования;

испытание восстановленных конструкций и сдача работ.

2.1.4. При производстве восстановительных работ следует широко применять упрощенные технические решения, средства механизации и местные строительные материалы.

2.1.5. При проведении восстановительных работ в первую очередь необходимо локализовать аварии, принять меры по сохранению уцелевших объектов и предотвратить опасность дальнейшего повреждения и разрушения сетей, сооружений и оборудования от вторичных факторов поражения: пожаров, взрывов, обвалов и обрушений, затоплений, замерзания воды в трубах и т.п., параллельно с этим ликвидировать аварийное состояние на объекте и обеспечить его функционирование в максимально возможной степени.

Восстановительные работы кроме основных технологических операций предусматривают также расчистку завалов, отключение разрушенных участков сети, водоотвод, устройство подходов и подъездов, демонтаж поврежденного оборудования и т.д.

2.1.6. При производстве работ, наряду с настоящим Руководством необходимо учитывать следующие нормативные документы:

СНиП «Организация строительного производства».

СНиП «Приемка в эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений. Основные положения.

СНиП «Тепловые сети».

СНиП «Противопожарные нормы».

СНиП «Котельные установки. Нормы проектирования».

Требования, изложенные в главах СНиП на соответствующие виды строительных работ - монтажные и общестроительные, не вошедшие в настоящее Руководство, могут выполняться по усмотрению руководителя восстановительными работами исходя из местных условий.

2.1.7. Требования настоящего раздела распространяются на производство восстановительных работ в отопительных котельных с чугунными и стальными котлами на твердом, жидком и газообразном топливе, предназначенных для покрытия расходов теплоты на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий, а также бытовых и технологических потребителей в городах и населенных пунктах.

Рассматриваются котельные установки с предельной расчетной паропроизводительностью паровых котлов не более 20 т/ч и рабочим давлением 12 бар; водогрейных - теплопроизводительностью до 120 МВт, с температурой воды на выходе из котла до 150°С.

2.1.8. Сокращение объемов работ и сроков восстановления котельных достигается при использовании мероприятий, проводимых эксплуатирующей организацией заблаговременно.

К подготовительным мероприятиям относятся:

составление и корректировка проектной документации теплопотребителей и теплоисточников; при этом все изменения, произошедшие при строительстве, реконструкции, переводе котельной с одного вида топлива на другое, монтаже и наладке, должны своевременно вноситься в проекты;

разработка плана восстановления котельных на основании анализа вариантов возможных повреждений. Исходя из конкретных условий рассматриваются варианты упрощенных схем работы котельной;

создание неприкосновенного комплекта запасных частей и материалов в количествах, предусмотренных «Временным положением о системе планово-предупредительного ремонта котельного хозяйства предприятий объединенных котельных и тепловых сетей» МЖКХ РСФСР и «Нормами расхода материалов на капитальный ремонт основных видов оборудования» ЖКХ РСФСР;

распределение обязанностей среди эксплуатационного персонала котельных и работников эксплуатирующей организации по ликвидации аварий;

содержание средств пожаротушения в постоянной готовности к применению;

содержание запорной арматуры на газо-, водо- и паропроводах в исправном состоянии.

2.1.9. В подготовительный период следует учитывать, что разрушение котельных и потеря работоспособности обслуживающего персонала могут произойти не только от воздействия внешних причин, но и от взрыва котлов, пожара, вызванного воспламенением топлива (особенно газообразного и жидкого), ожогов паром и горячей водой. В целях предупреждения или уменьшения степени разрушений необходимы следующие специальные профилактические мероприятия:

произвести быстрый останов котлов путем прекращения подачи топлива и воздуха в топку, при этом в топке котлов должно поддерживаться небольшое разрежение (до охлаждения котлов);

в котельных, работающих на газообразном топливе, отключить наружный газопровод;

в котельных, работающих на жидком топливе, имеющих подземные хранилища, произвести слив топлива из расходных баков.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1.10. При разрушении котельной следует:

выявить состояние пострадавших лиц, находящихся в котельной, и при необходимости оказать им медицинскую помощь;

принять немедленные меры по спасению людей, заваленных в результате обвала зданий;

отключить разрушенную котельную от линии электроэнергии и принять меры к обесточиванию оборудования и заземлению оборванных проводов;

в котельных, работающих на газе, проверить загазованность помещений, целостность газопровода, приборы и оборудование, наполненные газом, и устранить утечку газа;

не применять открытого огня до полного выяснения отсутствия загазованности;

произвести осмотр зданий, сооружений инженерного оборудования, обрушить элементы конструкций, грозящие обвалом;

в котельных, работающих на жидком топливе, произвести осмотр емкостей и трубопроводов. Устранить протечки, убрать разлившееся топливо. При осмотре и ликвидации течи не применять открытого огня, а также инструментов, способных дать искру.

2.1.11. Принять мере по предотвращению переохлаждения отапливаемых от котельной зданий. Для этого необходимо:

ответственным за восстановление, а также эксплуатацию отапливаемых зданий лицам, принять меры по уменьшению дополнительных теплопотерь зданий через выбитые окна, оторванные дверные полотна и др.;

утеплить теплопроводы в местах, подверженных охлаждению;

принять меры по утеплению котельной и предотвращению замерзания воды в коммуникациях, оборудовании и приборах, которое приводит к их разрушению;

при возможности обеспечить временное подключение отапливаемых зданий к другим действующим источникам теплоснабжения.

2.1.12. Если сроки восстановления котельной или присоединение отапливаемых зданий к другим источникам теплоты превышают время, в течение которого в системе отопления может замерзнуть вода, должны быть приняты меры к опорожнению трубопроводов.

2.1.13. Аварийный спуск воды из системы и ее наполнение после окончания восстановительных работ производят в соответствии с действующими положениями эксплуатирующей организации.

2.1.14. Необходимо подготовить пути подъезда и подхода к котельной - расчистить завалы, укрепить части зданий и сооружений, угрожающих падением. При этом следует принимать меры по защите оборудования котельной от повреждения обрушаемыми конструкциями.

2.1.15. Потребность в материалах в процессе восстановительных работ определяют в соответствии с эскизным проектом восстановительных работ.

2.1.16. Номенклатура запасных частей на основные виды оборудования и нормы их запаса принимают в соответствии с временными положениями о системе планово-предупредительного ремонта котельного хозяйства.

2.2. Восстановление общих технологических узлов котельных установок

2.2.1. Цель восстановительных работ - ликвидация последствий разрушений и пуск котельной по упрощенной схеме, допускающей эксплуатации ее без некоторых элементов и узлов, отсутствие которых не отражается отрицательно на безопасности ее работы.

Способы упрощения схем котельных для временной эксплуатация приведены в табл. 1.

Таблица 2.1

|

Характеристика основной тепловой схемы котельной |

Способы эксплуатации установки по упрощенной схеме |

|

Отопительная котельная с чугунными водогрейными котлами на твердом топливе, с ручной колосниковой решеткой, дутьевыми вентиляторами, золоулавливающей установкой, дымососами, циркуляционными насосами, водоподготовкой |

При выходе из строя: дутьевого вентилятора или дымососа - работа производится на естественной тяге: открывается поддувало, отвод газов производится в обход золоулавливающей установки; золоулавливающей установки - отвод газов производится так же, как и в первом случае; установки для водоподготовки - подпитка из водопровода; дымовой трубы - отвод газов по временной дымовой трубе. |

|

Отопительная котельная с чугунными паровыми котлами и дополнительными подпиточными насосами и конденсатным баком |

При выходе из строя подпиточного насоса и конденсатного бака подпитка производится из водопровода или ручным насосом привозной водой. |

|

То же, со стальными паровыми котлами на газообразном топливе, с подогревателями сетевой воды, питательным экономайзером, деаэрационной установкой, водоподготовкой, устройством для непрерывной продувки, питательными подпиточными и сетевыми насосами |

При выходе из строя: экономайзера - питательная вода подается непосредственно в котел, отвод газов по обводному борову; деаэрационной установки или водоподготовки и связанных с ней подогревателей - питание производится из водопровода в питательный бак; устройства непрерывной продувки - производится периодическая продувка; питательного насоса с электроприводом - включается питательный паровой насос. |

Условия работы восстанавливаемых помещений котельной согласно упрощенной технологической схемы должна определяться в соответствии с табл. 2.

Таблица 2.2

|

Котельные |

Расчетная температура наружного воздуха |

Здания и помещения, подлежащие восстановлению |

Условия работы |

|

Закрытого типа |

Ниже минус 30°С |

Котельный зал, насосное отделение, помещение химводоподготовки (частично) |

Ограждающие конструкции, приборы системы отопления должны обеспечивать поддержание внутренней температуры воздуха помещений не ниже +13°С. При работе котельных на твердом топливе с механической подачей топлива на колосниковую решетку температура воздуха в помещениях топливоподачи должна быть не ниже +5°С. При работе котельной на жидком топливе (мазуте) необходимо устанавливать емкости с подогревателями, обеспечивающими поддержание температуры мазута перед теплообменниками не ниже 60°С. Температура мазута за теплообменником перед форсункой должна быть не ниже 110°С. При работе котельной на газообразном топливе необходимо предусматривать газораспределительный пункт (ГРП) |

|

Открытого типа |

До минус 25°С |

Котельный зал, насосное отделение, помещение химводоподготовки (частично) |

Необходимо иметь помещение для электрощитов и насосов. При работе котельной на жидком топливе (мазуте) должны предусматриваться емкости со змеевиками, поддерживающими температуру мазута перед теплообменниками не ниже 60°С. Температура мазута за теплообменником перед форсункой должна быть не ниже 110°С. При работе котельных на газообразном топливе необходимо иметь ГРП |

|

Полуоткрытого типа |

До минус 25°С |

То же |

То же |

Подбор оборудования при восстановительных работах

2.2.2. Оборудование для работы котельной по упрощенной схеме следует подбирать в следующем порядке.

Общее количество котлов должно обеспечить минимально допустимые тепловые нагрузки.

Суммарная поверхность котлов, необходимая для покрытия указанных нагрузок, определяется по формулам:

для водогрейных котельных установок

![]() м2,

м2,

паровых

![]() м2,

м2,

где 1,1-1,2 - коэффициент запаса на непроизводительные потери теплоты;

QP - расчетная тепловая нагрузка, ккал/ч;

Q/HК - тепловое напряжение поверхности нагрева, ккал/м2×ч;

Все котлы - чугунные и стальные (водогрейные и паровые) должны быть оборудованы предохранительными устройствами и минимально необходимыми контрольно-измерительными приборами (термометры, манометры), и арматурой (предохранительные клапаны, запорные задвижки и вентили, обводные линии с обратными клапанами гидравлические затворы и т.д.).

2.2.3. Производительность циркуляционных насосов определяют по формуле

![]() кг/ч

кг/ч

где Qmax - максимальная теплопроизводительность котельной в ккал/ч;

tгop.; toбp. - температура горячей и обратной воды при расчетной наружной температуре;

С - теплоемкость воды, ккал/кг×град

Напор питательных насосов

Нн = PК + HС + НН + НП, м вод. ст.,

где: PК - избыточное давление в котле в м;

НС - сопротивление сети (всасывавших и питательных линий), м вод. ст.;

НН, НП - геодезические высоты нагнетания и подпора, измеренные от оси насоса, м.

Обычно принимают

НН = PК + (10 + 20) м вод. ст.

2.2.4. Производительность вентилятора определяет по формуле

![]()

![]() м3/ч

м3/ч

где: 1,1 - коэффициент, учитывающий утечку воздуха через неплотности воздуховодов;

α - коэффициент избытка воздуха в топке;

Bmax - максимальный расход топлива, кг/ч;

VO - количество воздуха, необходимое для сжигания 1 кг топлива при 0°С и 760 мм рт. ст., м3/кг;

tB - температура подаваемого воздуха, °С.

2.2.5. Мощность, расходуемую на валу вентилятора, определяют по формуле:

![]() кВт

кВт

где НГ - полное расчетное давление вентилятора, мм вод. ст.

ηв - КПД вентилятора при полном давлении.

2.2.6. Производительность дымососа прямого действия определяют по формуле:

![]() м3/ч

м3/ч

где: Вmax - максимальное количество сжигаемого топлива, кг/ч;

![]() - объем дымовых газов перед дымососом, м3/кг.

- объем дымовых газов перед дымососом, м3/кг.

Объем конденсатных баков Vкб равен

![]() м3

м3

где Дmax - максимальный расход воды ( пара)

![]()

здесь r - доля возвращаемого конденсата;

ДН - максимальный расход нормального пара, кг/ч;

iпара - энтальпия пара, ккал/кг;

tПВ - температура питательной воды (входящей в экономайзер), °С.

2.2.7. Количество питательных устройств паровых котлов должно быть минимальным:

для паровых котельных низкого давления (до 0,7 атм): центробежный насос. - 1 шт.; ручной насос - 1 шт.;

давлением свыше 0,7 атм: многоступенчатый центробежный насос - 1 шт.; центробежный насос - 1 шт. или поршневой насос - 1 шт. и инжектор - 1 шт.;

запасные мазутные форсунки - по одному комплекту на котел при переводе с газообразного топлива на мазут (при наличии устройства для слива, хранения, транспортирования, очистки и нагрева мазута).

2.2.8. После пуска котельной в эксплуатацию по упрощенной схеме следует составить план восстановления всего комплекса и по мере готовности оборудования включать его в работу по основной схеме.

План восстановительных работ котельной по постоянной схеме должен осуществляться по этапам:

определение вида и характера ремонтных работ;

установление очередности работ и сроков их выполнения;

организация или изыскание производственной базы для выполнения ремонтных работ;

обеспечение снабжения необходимыми материалами, запасными деталями, готовыми изделиями и узлами;

осуществление контроля за качеством ремонта и эксплуатации оборудования;

устройство путей подвоза, определение порядка и места складирования материалов для восстановления и конструкций от разборки разрушенной котельной.

2.2.9. При выполнении работ, связанных с монтажом оборудования по временной схеме, необходимо учитывать неотложность восстановления всего оборудования для работы котельной в постоянном режиме.

Характер и объем восстанавливаемого оборудования

2.2.10. Повреждения оборудования котельных и внутрикотельных коммуникаций по сложности их восстановления делятся на I, II и III группы (табл. 2.3)

Таблица 2.3

|

Оборудование |

Группа повреждения |

Работы пo ликвидации повреждений |

|

Котлы чугунные секционные |

Первая |

Наружный осмотр кожуха, арматуры, гарнитуры и шиберов, устранение мелких дефектов и неплотностей, ремонт обмуровки котла и тепловой изоляции оборудования; ремонт топливоподающих устройств и вспомогательного оборудования |

|

То же |

Вторая |

Ремонт частично разрушенной обмуровки, кожуха; ремонт или замена арматуры и гарнитуры, очистка дымоходов от обрушений; восстановление (ремонт) дымоходов, выносной топки, газового оборудования (ГРП и КИП), форсунок и вспомогательного оборудования |

|

Котлы чугунные секционные |

Третья |

Полная переборка котла с заменой отдельных секций или котла в целом; замена кожуха, изоляции, комплекта арматуры; ремонт и перекладка фундамента под котлы |

|

Котлы стальные |

Первая |

Наружный осмотр котлоагрегата, поверхности нагрева, мест вальцовки труб и барабанов коллекторов без вскрытия люков и лазов, швов, кромок, штуцеров днища, лазов; мелкий ремонт изоляции барабанов и трубопроводов в пределах котлоагрегата; наружный осмотр кладки температурных швов; устранение дефектов обмуровки; уплотнение лазов, гляделок, рам шиберов; устранение присоса воздуха при работе дымососа |

|

Котлы стальные |

Вторая |

Все операции первой группы, а также полный осмотр и проверка поверхности нагрева котла; заварка трещин и правка воздушников на трубах, подвальцовка и замена отдельных труб, отдельных заклепок и подчеканка швов барабанов; замена, уплотнение и пригонка люков; замена отдельных подвесок, болтов; ремонт изоляции барабанов, трубопроводов, коллекторов; очистка дымоходов от обрушений; ремонт дымоходов и обмуровки котла; замена и уплотнение лазов и гляделок; ремонт шиберов и замена отдельных деталей приводов; устранение неплотностей в газовых направляющих перегородках; гидравлическое испытание котла |

|

Котлы стальные |

Третья |

Все операции первой и второй группы; замена более 25% поврежденных кипятильных экранных труб; вскрытие люков коллекторов для осмотра и вальцовок труб; замена лючков, секционных коробок коллекторов, отдельных газовых перегородок по ходам котла, сепарирующих и питательных устройств в барабанах; перекладка более 25 % обмуровки; замена шиберов и их приводов; ремонт или замена изоляции коллекторов, барабанов и трубопроводов в пределах котла; гидравлическое испытание котла |

|

Топки с ручными колосниковыми решетками |

Первая |

Осмотр топочной гарнитуры в доступных местах, стенок и сводов топки, зольника и шлакового затвора, осмотр и проверка действия механизмов шиберов, приводов шлаковых затворов и их мелкий ремонт |

|

То же |

Вторая |

Все операции первой группы и замена отдельных частей топочной гарнитуры, отдельных механизмов поворачивающихся колосников и приводов шламовых затворов |

|

То же |

Третья |

Полная переборка колосников и замена более 25% колосников, подколосниковых балок 50 % и более; комплектов топочной гарнитуры; полный внутренний осмотр; замена деталей механизмов поворачивающихся колосников; приводов шлаковых затворов и шиберов дутья |

|

Топки для жидкого и газообразного топлива |

Первая |

Разборка, осмотр и чистка 50 % головок форсунок и горелок, осмотр регулировочных устройств для подачи пара или воздуха к форсункам и горелкам, топочной гарнитуры в доступных снаружи местах |

|

То же |

Вторая |

Замена поврежденных деталей форсунок и горелок, отдельных форсунок и горелок, отдельных болтов и креплений, поврежденных деталей регулировочных устройств, для подачи воздуха к форсункам и горелкам; замена или ремонт деталей топочной гарнитуры |

|

То же |

Третья |

Переборка, осмотр и чистка всех форсунок и горелок; замена 50 % форсунок и горелок; переборка, проверка и чистка регулировочных устройств и паро- и воздухопроводов, комплектная замена регулировочных устройств для подачи воздуха; полный внутренний осмотр и ремонт топочной гарнитуры; полный ремонт футеровки |

|

Вентиляторы и дымососы |

Первая |

Осмотр креплений, подшипников, лопаток ротора, кожуха и изоляций, устройств для охлаждения подшипников дымососов; устранение обнаруженных повреждений |

|

То же |

Вторая |

Ремонт или замена вкладышей подшипников; замена отдельных лопаток или их наварка; ремонт кожуха, изоляции; балансировка ротора; ремонт охлаждающих устройств |

|

Вентиляторы и дымососы |

Третья |

Ремонт или изготовление нового кожуха вентилятора или дымососа, ремонт или замена ротора; замена корпусов подшипников вала; балансировка ротора |

|

Центробежные насосы |

Первая |

Проверка плотностей стыков и креплений, осевого разбега и свободного вращения вала, вкладышей и шеек вала, пальцев соединительной муфты, приемного клапана |

|

То же |

Вторая |

Все операции первой группы и выемка ротора; осмотр внутренних поверхностей насоса; замена прокладок, сальников, отдельных дисков; правка вала; замена уплотнительных колец, балансировка ротора |

|

То же |

Третья |

Ремонт корпуса и крышек; замена ротора и дисков; проверка вала, балансировка ротора; замена подшипников |

|

Поршневые навесы |

Первая |

Осмотр и проверка наружного механизма парораспределения; проверка плотности парозапорного вентиля фланцевых соединений; осмотр всасывавших и нагнетательных клапанов |

|

То же |

Вторая |

Замена шпилек и гаек крышки цилиндра; выемка поршня; проверка крепления штока и поршневых колец; замена сальниковой втулки; опрессование парозапорного вентиля; ремонт механизмов передачи; замена пальцев шарнирных соединений, креплений и фланцев паропровода; замена или ремонт конденсационного горшка, опрессовка всасывающего трубопровода |

|

Поршневые навесы |

Третья |

Все операции второй группы и заделка трещин в крышках и втулках |

|

Воздуховоды низкого давления |

Первая |

Выявление неплотностей в воздуховодах; осмотр и проверка креплений воздуховодов |

|

То же |

Вторая |

Все операции первой группы и устранение неплотностей в воздуховодах; ремонт креплений, замена отдельных участков |

|

То же |

Третья |

Замена не менее 30 % воздуховодов с устройством креплений |

|

Трубопроводы |

Первая |

Осмотр трубопроводов; установка термометров, манометров; замена прокладок во фланцевых соединениях; устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре подтягиванием муфт; постановка хомутов на резиновых прокладках; обматывание специальной лентой; укрепление существующих крючков, хомутов, кронштейнов и подвесок, а также постановка дополнительных средств крепления трубопроводов и приборов |

|

Трубопроводы |

Вторая |

Все операции первой группы, замена отдельного участка трубопроводов (не более 20 % данного участка) и прокладок во фланцевых соединениях; снятие, переборка и установка сальникового конденсатора на трубопроводе; подтяжка, исправление «мертвых» и скользящих опор; замена конденсаторного горшка новым; гидравлическое испытание системы трубопровода |

|

То же |

Третья |

Все операции первой и второй группы, замена отдельных участков трубопроводов (более 20 % данного участка) и прокладок у конденсаторов трубопроводов; разборка чугунных водопроводных и канализационных труб и фасонных частей; замена отдельных участков труб и фасонных частей; гидравлическое испытание трубопровода |

2.2.11. Объем восстановительных работ в зависимости от тяжести повреждений включает:

При первой группе повреждений

разборку основных узлов агрегата, детали которых оказались поврежденными и мешают нормальной, бесперебойной работе агрегата;

ремонт или замену поврежденных мелких деталей (в том числе приводных ремней);

регулировку правильности и легкости включения хода агрегатов;

проверку состояния подшипников, предохранительных устройств, устройств по технике безопасности;

устранение мелких повреждений на трущихся и других рабочих поверхностях;

сборку агрегата и проверку правильности режимов его работы, заправку и т. п.

При второй группе повреждений

частичную разборку агрегата, как правило, без снятия с фундамента, ремонт или замену наиболее ответственных поврежденных деталей или отдельных несложных узлов;

проверку и зачистку всех деталей, устранение задиров, царапин на шестернях, валиках, во втулках и т.п.;

замену и ремонт подшипников, устройств по предохранению от перегрузок и технике безопасности;

сборку и проверку правильности режимов работы оборудования.

При третьей группе повреждений

полную разборку агрегата со снятием его с фундамента, заменой или ремонтом всех повреждений деталей и узлов; наладку оборудования после ремонта;

составление подробного перечня работ по устранению повреждений и классификации их по группам.

Характер и объем восстанавливаемых ограждающих конструкций

2.2.12. При определении технического состояния зданий, сооружений и инженерного оборудования котельной необходимо дать предварительную оценку разрушений и определить потребность в подъемно-транспортных средствах с указанием грузоподъемности, вылета стрелы и максимальной высоты подъема.

При осмотре разрушений (повреждений) котельной особое внимание должно быть обращено на состояние основных несущих конструкций (фундаменты, стены, перекрытия, кровля и т.д.)

2.2.13. По результатам осмотра принимают решения:

по восстановлению зданий и сооружений или устройств укрытия для временного размещения в них основного и вспомогательного оборудования котельной с внесением этих решений в соответствующий проект;

по предупреждению замерзания воды в системах отопления во избежание разрыва труб и нагревательных приборов, а также внутрикотельных коммуникаций;

по переоборудованию топочных устройств при прекращении подачи основного вида топлива под резервное;

по включению в работу двигателей внутреннего сгорания или передвижной электростанции при прекращении подачи электроэнергии;

о восстановлении работы котельных по временным схемам теплоснабжения с внесением решений в существующий проект.

2..2.14. Техническое состояние котельных установок, вспомогательного оборудования и внутрикотельных коммуникаций, а также способы устранения повреждений по каждой котельной с учетом ее специфических особенностей должна определять эксплуатирующая организация.

2,2.15. Потребность в подъемно-транспортных средствах для расчистки завалов, удаления инженерного оборудования, ремонта и монтажа определяют с учетом характера разрушения (табл. 4).

Таблица 2.4

|

Характер разрушения |

Способы восстановления элементов зданий |

|

Обрушение кровли |

Восстановить обрешетку. Покрыть рулонной кровлей или брезентом. |

|

Обрушение междуэтажных или чердачных перекрытий и кровли |

Разобрать завалы от обрушения перекрытий. Эксплуатацию котельных временно производить без междуэтажных и чердачных перекрытий. Восстановить обрешетку. Покрыть рулонной кровлей или брезентом. |

|

Выбиты стекла и повреждены оконные переплеты |

Оконные проемы забить досками, готовыми щитами или обшить жестью. Котельную эксплуатировать при искусственном освещении. |

|

Полностью разрушено насосное помещение |

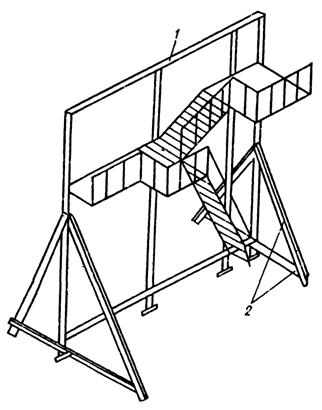

Насосы могут быть установлены в палатках или тепляках на территории рядом с котельной. В качестве оснований под насосы должны быть изготовлены рамы из деревянных брусьев. |

|

Частично обрушены стены и кровля |

Разобрать завал от обрушения стен и кровли. Обрушить элементы конструкции, грозящие обвалом. Расчистить кладку, места разрушенных стен заделать крупноблочными панелями, используя их от разрушенных и не подлежащих восстановлению зданий. Восстановить обрешетку, покрыть рулонной кровлей или брезентом. |

|

Отклонение стен от вертикальной оси менее чем на 1/3 их толщины |

Установить анкерные крепления, связывающие эти стены с другими стенами или перекрытиями. При деформации стены из-за перекоса фундамента устроить контрфорсы. |

|

Отклонение стен от вертикальной оси более чем на 1/3 их толщины |

Усилить стену специальным металлическим каркасом. |

|

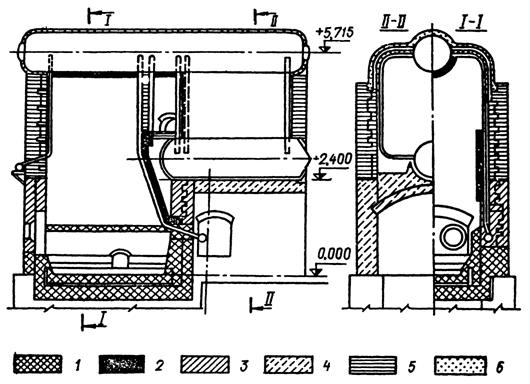

Появление трещин и частичное разрушение в простенках |